Aventicum: seine Bevölkerung, sein Gebiet

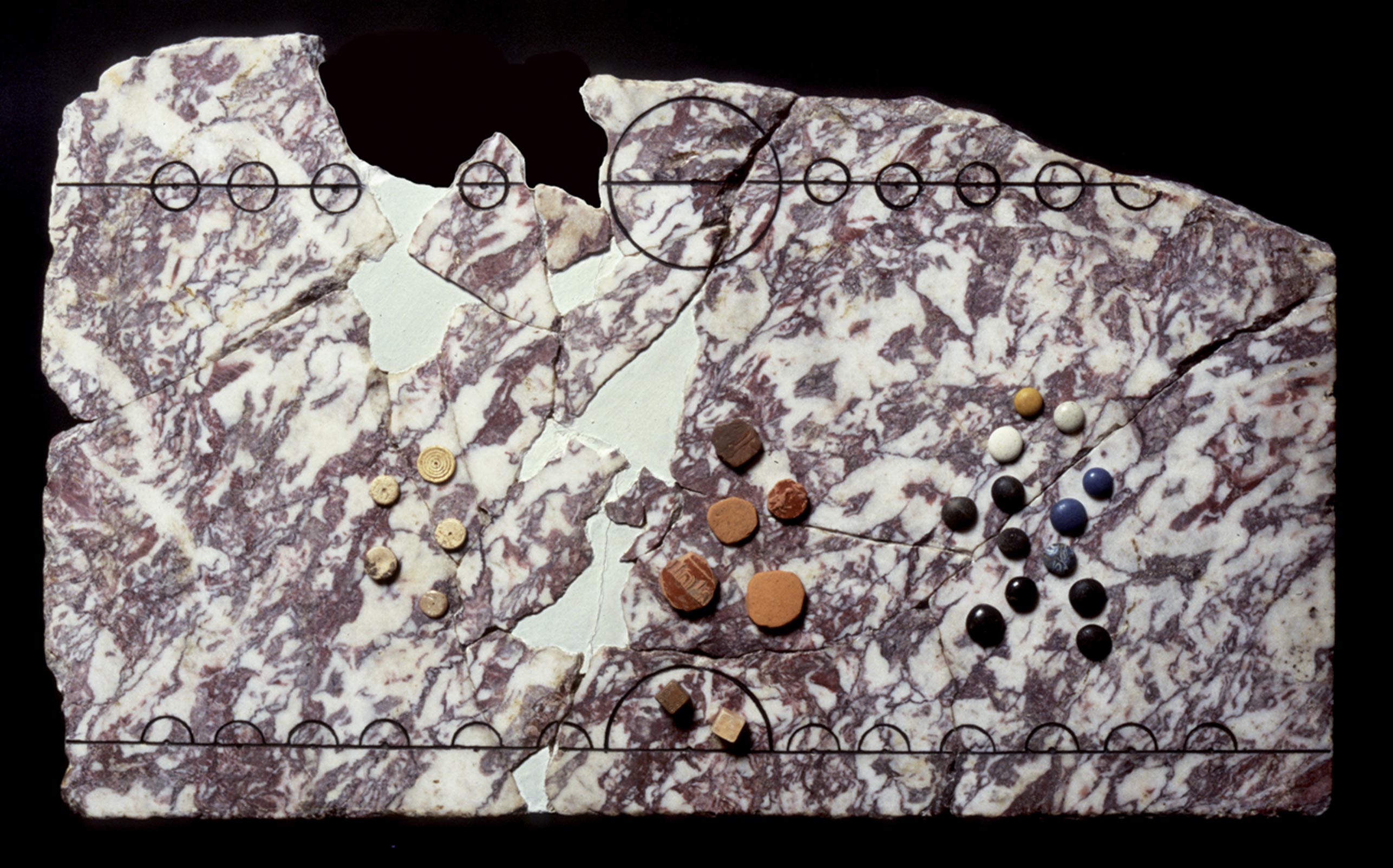

Die Geschichte von Aventicum beginnt weit vor der römischen Eroberung. Seit der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. gab es hier bereits eine mittlerweile gut dokumentierte grössere Siedlung, in der die lokale Aristokratie Münzen prägte und mit dem Mittelmeerraum Handel trieb.

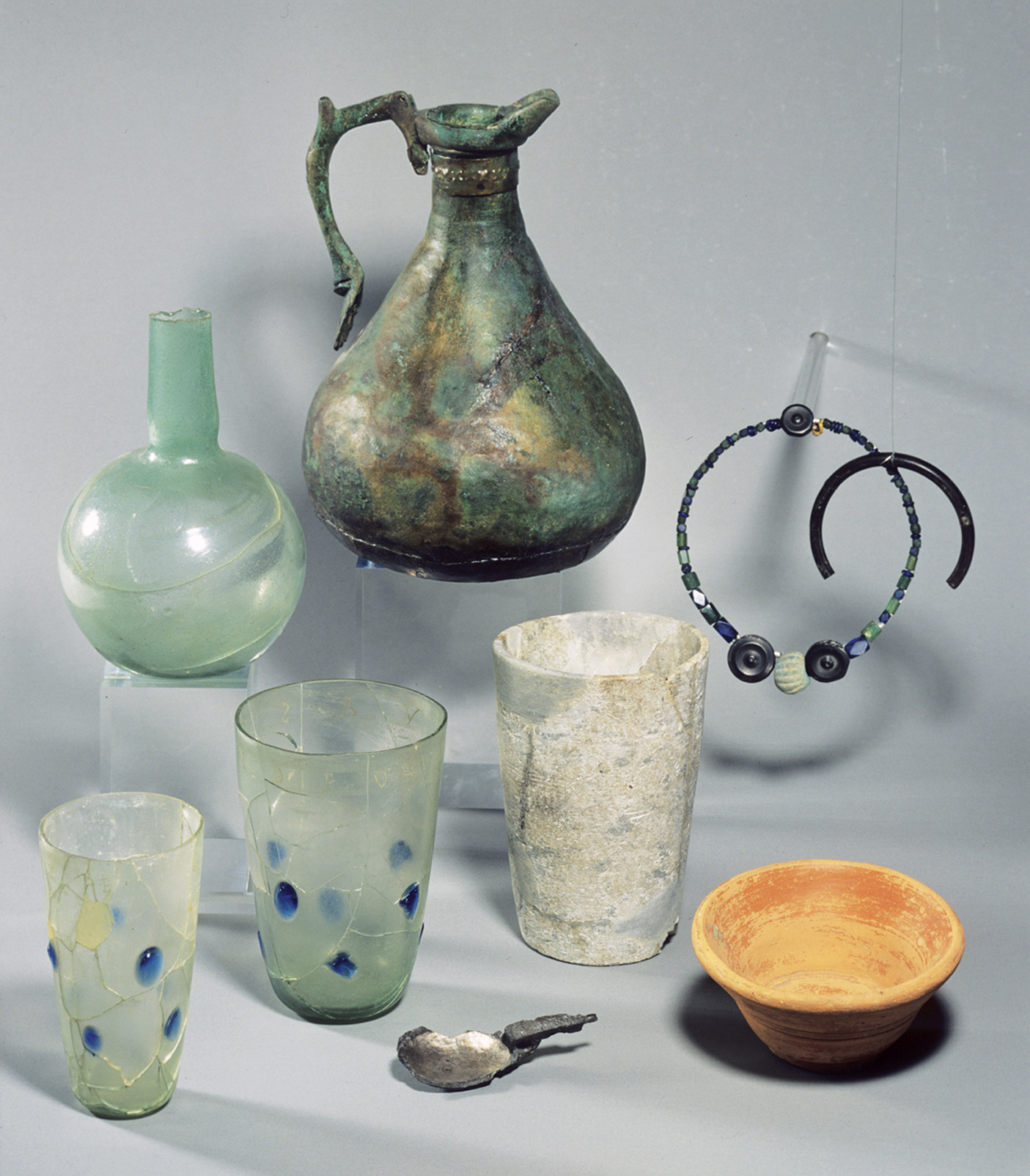

15 v. Chr. wurde das helvetische Gebiet, das sich vom Genfersee bis zum Bodensee erstreckte, in das Römische Reich eingegliedert. Aventicum wird zur Hauptstadt und entwickelt sich sehr schnell. Die Einwohnerzahl im 2. Jh. n. Chr. wird auf 20'000 geschätzt, die Bevölkerung war vor allem einheimischen Ursprungs. Zu ihr gehörten Mitglieder der kaiserlichen Familie (der Vater des Vespasian und dessen Sohn Titus), einflussreiche einheimische Familien und einfache Bürger, Händler und Handwerker, freie Bürger, Freigelassene und Sklaven.

Die Stadt wurde grösstenteils am Ende des 3. Jhs. verlassen, einer Zeit, die geprägt war von wirtschaftlicher Instabilität und politischen Krisen. Dennoch bestand die Stadt noch weiter: Am Ende des 6. Jhs. war sie Bischofssitz, im frühen Mittelalter eine kleine bescheidene Siedlung. In der Mitte des 13. Jhs. entsteht dann die «Neustadt» auf dem Hügel.