Les échanges et la monnaie

Le système monétaire du 1er au 3e siècle

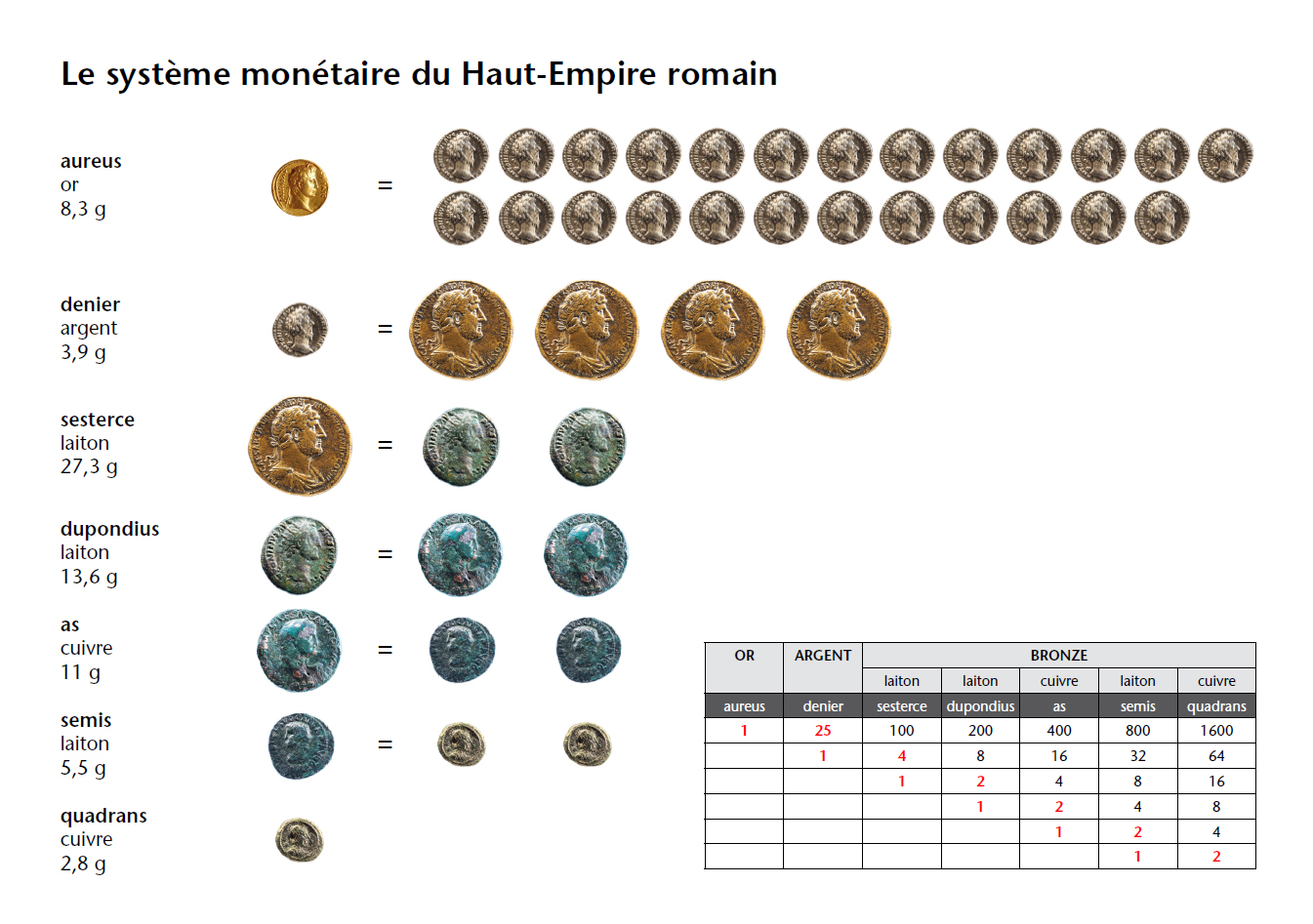

Réorganisé par Auguste, le système monétaire de l'empire romain se compose de monnaies en or, en argent, en laiton et en cuivre. Les relations entre ces métaux et les poids des pièces sont soigneusement fixées. Ainsi, la couleur du métal permet à l'utilisateur de distinguer aisément les différentes dénominations. Les pièces en laiton (dupondius et semis), par exemple, valent le double des pièces en cuivre (as et quadrans).

Relativement stable, le système monétaire augustéen reste en vigueur jusqu'au 3e siècle. Au cours des deux premiers siècles, de légères réductions du poids et de la teneur en métaux précieux engendrent quelques changements mineurs. La dévaluation accélérée depuis la fin du 2e siècle, mène à l'introduction, sous Caracalla en 214 apr. J.-C., d'une nouvelle dénomination en argent, l'antoninien, qui équivaut à deux deniers. Sous le coup d'une inflation croissante, l'antoninien perd rapidement sa valeur au cours du 3e siècle et ne contient plus guère que 2% d'argent sous Claude II le Gothique (268-270 apr. J.-C.). Une série de quelques antoniniens permet d'observer cette évolution.

L'empereur Aurélien (270-275 apr. J.-C.) tente de freiner cette dévaluation en créant un nouvel antoninien. Cette réforme monétaire échoue cependant et Dioclétien (284-305 apr. J.-C.) procède à un changement fondamental du système monétaire. Ce dernier perdurera pendant des siècles, même s'il n'échappera pas lui non plus à la dévaluation.

| Aliments | ||||

| Huile | 1/3 L | 1 | sesterce | |

| Pain (petit) | 1/2 Kg | 1/4 | sesterce | = 1 as |

| Vin ordinaire | 1 mesure | 1/4 | sesterce | = 1 as |

| Vin de Falerne | 1 mesure | 1 | sesterce | |

| Vaisselle | ||||

| Lampe à huile | 1/2 | sesterce | = 2 as | |

| Assiette (simple) | 1/4 | sesterce | = 1 as | |

| Petit vase à boire | 1/4 | sesterce | = 1 as | |

| Vêtements | ||||

| Tunique | 15 | sesterce | ||

| Lavage d'une tunique | 4 | sesterce | ||

| Divers | ||||

| Mulet | 520 | sesterce | ||

| Esclave | 2524 | sesterce | ||

Vraies et fausses monnaies

Le portrait et le nom de l'empereur constituent la garantie de la valeur des pièces monétaires. La personnification MONETA AVGVSTA (la monnaie impériale), symbole à la fois du pouvoir impérial et du souci d'un contrôle rigoureux des valeurs monétaires, porte une balance.

Une trouvaille extraordinaire survenue pendant les fouilles du temple de Derrière la Tour en 1996, une balance monétaire à tare fixe, témoigne de la vérification du poids monétaire à Avenches même. A l'aide de cette balance, il était possible de reconnaître les deniers trop légers et de les exclure de la circulation. Cette balance ne permet cependant pas de distinguer entre un bon denier en argent et des deniers fourrés à noyau de cuivre, ou des deniers coulés dont le taux d'argent est trop faible. Ces types de fausse monnaie pouvaient tout à fait correspondre au poids officiel. A Avenches, comme dans n'importe quel autre site de l'empire romain, de faux deniers ont abondamment circulé. Il existe même des faux en métaux non précieux, des monnaies en cuivre fourrées de fer.

Économies et dépenses : le reflet des trouvailles monétaires

Tout comme aujourd'hui, les habitants d'une ville romaine ont utilisé leur argent de diverses manières. Ils étaient obligés de dépenser de l'argent tous les jours pour couvrir les besoins courants tels que nourriture, mobilier ou vêtements; ceux qui le pouvaient, essayaient de faire des économies.

Lors d'une fouille ce sont le plus souvent des pièces en cuivre, en laiton ou en bronze qui apparaissent. Elles reflètent les petits échanges quotidiens. Combinées aux autres trouvailles archéologiques, ces pièces, souvent très corrodées, fournissent des informations précieuses, telles que la datation d'une couche. Il arrive cependant aussi que le fouilleur tombe sur un ensemble de monnaies qui peut être une bourse, un trésor ou encore une tirelire.